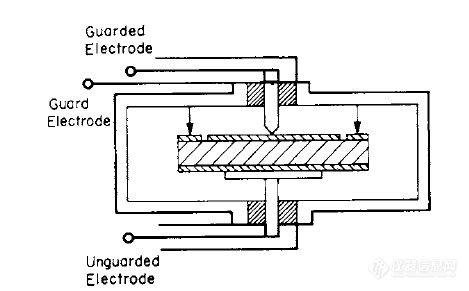

ZJD-C型介电常数测定仪(橡胶塑料)

一、概述:

ZJD-C型介电常数测定仪(橡胶塑料)作为新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内高的160MHz.ZJD-C介电常数测试仪采用了多项领xian技术。

双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。

自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。

计算机自动修正技术和测试回路优化 —使测试回路 残余电感减至低,** Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

二、主要技术特性:

1.信号源: DDS数字合成信号 100KHZ-160MHZ

2.信号源频率精度3×10-5 ±1个字,6位有效数

3.Q值测量范围:1~1023

4.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;

5.电感测量范围:1nH~140mH 自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能

6.电容直接测量范围:1pF~25nF

7.主电容调节范围: 17~240pF

8.准确度 150pF以下±1pF;150pF以上±1%

9.信号源频率覆盖范围100kHz~160MHz

10.合格指示预置功能范围:5~1000

11.环境温度:0℃~+40℃;

12.消耗功率:约25W;电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。

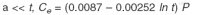

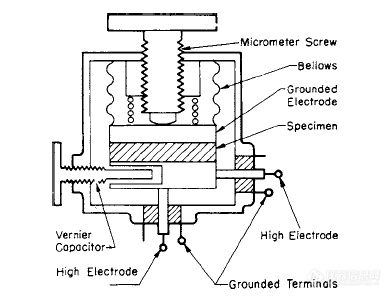

13. S916(数显)介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置:

数显式微杆,平板电容器:

极片尺寸: 38mm

极片间距可调范围:≥15mm

夹具插头间距:25mm±0.01mm

夹具损耗正切值≤4×10-4 (1MHz)

测微杆分辨率:0.001mm

测试极片:材料测量直径Φ38mm厚度可调 ≥ 15mm

液体杯:测量极片直径 Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm

14. 电感组LKI-1:

分别有0.05μH、0.1μH、0.5μH、2.5μH、10μH、50μH、100μH、1mH、5mH、10mH十个电感组成。

三、配置:

主机 一台

电感 九支

夹具 一套

液体杯 一套

随机文件一套

相关标准:

ASTM D150-11

实心电绝缘材料的交流损耗特性和

电容率(介电常数)的标准试验方法1

本标准是以固定代号D150发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号;在有修订的情况下,为上一次的修订年号;圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号(ε)表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。

本标准经批准用于*所有机构。

1.范围

1.1 本试验方法包含当所用标准为集成阻抗时,实心电绝缘材料样本的相对电容率,耗散因子,损耗指数,功率因子,相位角和损耗角的测定。列出的频率范围从小于1Hz到几百兆赫兹。

注1:在普遍的用法,“相对”一词经常是指下降值。

1.2 这些试验方法提供了各种电极,装置和测量技术的通用信息。读者如对某一特定材料相关的议题感兴趣的话,必须查阅ASTM标准或直接适用于被测试材料的其它文件。2,3

1 本规范归属于电学和电子绝缘材料ASTM D09委员会管辖,并由电学试验D09.12附属委员分会直接管理。

当前版本核准于2011年8月1日。2011年8月发行。原版本在1922年批准。前一较新版本于2004年批准,即为 D150-98R04。DOI:10.1520/D0150-11。

2 R. Bartnikas, 第2章, “交流电损耗和电容率测量,” 工程电介质, Vol. IIB, 实心绝缘材料的电学性能, 测量技术, R. Bartnikas, Editor, STP 926,ASTM, Philadelphia, 1987.

2.引用文件

2.1 ASTM标准:4

D374 固体电绝缘材料厚度的标准试验方法

D618 试验用塑料调节规程

D1082 云母耗散因子和电容率(介电常数)试验方法

D1531 用液体位移法测定相对电容率(介电常数)与耗散因子的试验方法

3.术语

3.1 定义:

3.1.1 这些试验方法所用术语定义以及电绝缘材料相关术语定义见术语标准D1711。

3.2 本标准术语定义:

3.2.1 电容,C,名词——当导体之间存在电势差时,导体和电介质系统允许储存电分离电荷的性能。

C=q/V (1)

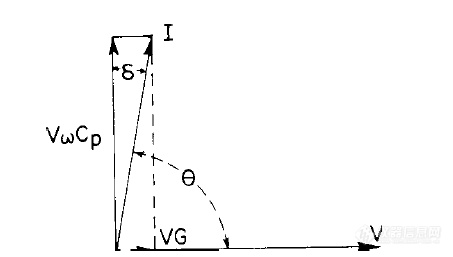

3.2.2 耗散因子(D),(损耗角正切),(tanδ),名词——是指损耗指数(K'')与相对电容率(K')之间的比值,它还等于其损耗角(δ)的正切值或者其相位角(θ)的余切值(见图1和图2)。

D=K''/K' (2)

5 该历史标准的较后批准版本参考

3.2.2.1 讨论——a:

D=tanδ=cotθ=Xp/Rp=G/ωCp=1/ωCpRp (3)

式中:

G=等效交流电导,

Xp=并联电抗,

Rp=等效交流并联电阻,

Cp=并联电容,

ω=2πf(假设为正弦波形状)

耗散因子的倒数为品质因子Q,有时成为储能因子。对于串联和并联模型,电容器耗散因子D都是相同的,按如下表示为:

D=ωRsCs=1/ωRpCp (4)

串联和并联部分之间的关系满足以下要求:

Cp=Cs/(1 D2) (5)

Rp/Rs=(1 D2)/D2=1 (1/D2)=1 Q2 (6)

图1 并联电路的矢量图

图2 串联电路的矢量图

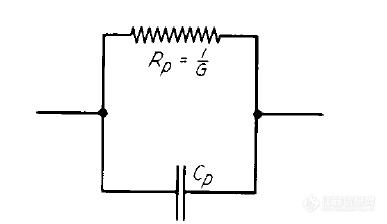

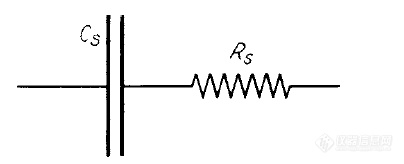

3.2.2.2 讨论——b:串联模型——对于某种具有电介质损耗(图3)的绝缘材料,其并联模型通常是适当的模型,其总是能和偶尔要求模拟在单频率下电容Cs与电阻Rs串联(图4和图2)的某个电容器。

图3 并联电路

图4 串联电路

3.2.3 损耗角(缺相角),(δ),名词——该角度的正切值为耗散因子或反正切值K''/K'或者其余切值为相位角。

3.2.3.1 讨论——相位角和损耗角的关系见图1和图2所示。损耗角有时成为缺相角。

3.2.4 损耗指数,K''(ε''),名词——相对复数电容率虚数部分的大小;其等于相对电容率和耗散因子的乘积。

3.2.4.1 讨论——a——它可以表示为:

K''=K' D=功率损耗/(E2×f×体积×常数) (7)

当功率损耗采用瓦特为单位,施加电压采用伏特/厘米为单位,频率采用赫兹为单位,体积(是指施加了电压的体积)采用立方厘米为单位,此时的常数值为5.556×10-13。

3.2.4.2 讨论——b——损耗指数是上协定使用的术语。在美国,K''以前成为损耗因子。

3.2.5 相位角,θ,名词——该角度的余切值为耗散因子,反余切值K''/K',同时也是施加到某一电介质的正弦交流电压与其形成的具有相同频率的电流分量之间的相位角度差值。

3.2.5.1 讨论——相位角和损耗角之间的关系见图1和图2所示。损耗角有时也

称为缺相角。

3.2.6 功率因子,PF,名词——某一材料消耗的功率W(单位为瓦特)与有效正弦电压V和电流I之间乘积(单位为伏特-安)的比值。

3.2.6.1 讨论——功率因子可以采用相位角θ的余弦值(或损耗角的正弦值δ)来表示:

(8)

当耗散因子小于0.1时,功率因子与耗散因子之间的差值小于0.5%。可从下式找到它们的准确关系:

(9)

3.2.7 相对电容率(相对介电常数)(SIC)K'(εr),名词——相对复数电容率的实数部分。它也是采用某一材料作为电介质的某一给定形状电极等效并联电容Cp与采用真空(或空气,适用于多数实际用途)作为电介质的相同形状电极电容Cv之间的比值。

K'=Cp/Cv (10)

3.2.7.1讨论——a——在普遍的用法,“相对”一词经常是指下降值。

3.2.7.2 讨论——b——从经验来看,真空在各处必须采用材料来替代,因为其能显著改变电容。电介质等效电路假设包含一个电容Cp,该电容与电导并联。

3.2.7.3 讨论——c——Cx视为图3所示的等效并联电容Cp。

3.2.7.4 讨论——d——当耗散因子为0.1时,串联电容大于并联电容,但是两者差值小于1%,而当耗散因子为0.03时,两者差值小于0.1%。如果测量电路获得串联部分的结果,在计算修正值和电容率之前,并联电容必须由公式5计算得出。

3.2.7.5 讨论——e——干燥空气在23℃和101.3kPa标准压力下的电容率为1.000536(1)。6其从整体的背离值K'-1与温度成反比,同时直接与大气压力成正比。当空间在23℃下达到水蒸气饱和时,电容率增加至为0.00025(2,3),同时随着温度(单位为℃)从10到27℃近似发生线性变化。对于局部饱和,增加值与相对湿度成正比。

4.试验方法摘要

4.1 电容和交流电阻测量在一个样本上进行。相对电容率等于样本电容除以(具有相同电极形状)真空电容计算值,同时很大程度上取决于误差源分辨率。耗散因子通常与样本几何形状无关,同时也可以依据测量值计算得出。

4.2 本方法提供了(1)电极,装置和测量方法选择指南;和(2)如何避免或修正电容误差的指导。

4.2.1 一般的测量考虑:

边缘现象和杂散电容 受保护电极

样本几何形状 真空电容计算

边缘,接地和间隙修正

4.2.2 电极系统—接触式电极

电极材料 金属箔片

导电涂料 烧银

喷镀金属 蒸发金属

液态金属 刚性金属

水

4.2.3 电极系统—非接触式电极

固定电极 测微计电极

液体置换法

6 括号里的粗体字参阅这些试验方法附属的参考文献清单。

4.2.4 电容和交流损耗测量装置和方法选择

频率 直接和替代方法

两终端测量 三终端测量

液体置换法 精度考虑

5.意义和用途

5.1 电容率——绝缘材料通常以两种不同方式来使用,即(1)用于固定电学网络部件,同时让其彼此以及与地面绝缘;(2)用于起到某一电容器的电介质作用。在靠前种应用中,通常要求固定的电容尽可能小,同时具有可接受且*的机械,化学和耐热性能。因此要求电容率具有一个低值。在第二种应用中,要求电容率具有一个高值,以使得电容器能够在外型上能尽可能小。有时使用电容率的中间值来评估在导体边缘或末端的应力,以将交流电晕降至较小。影响电容率的因子讨论见附录X3。

5.2 交流损耗——对于这两种场合(作为电学绝缘材料和作为电容器电介质),交流损耗通常必须是比较小的,以减小材料的加热,同时将其对网络剩余部分的影响降至较小。在高频率应用场合,特别要求损耗指数具有一个低值,因为对于某一给定的损耗指数,电介质损耗直接随着频率而增大。在某些电介质结构中,例如试验用终止衬套和电缆所用的电介质,通常电导增加可获得损耗增大,这有时引入其来控制电压梯度。在比较具有近似相同电容率的材料时或者在材料电容率基本保持恒定的条件下使用任何材料时,这可能有助于考虑耗散因子,功率因子,相位角或损耗角。影响交流损耗的因子讨论见附录X3。

5.4 相关性——当获得适当的相关性数据时,耗散因子或功率因子有助于显示某一材料在其它方面的特征,例如电介质击穿,湿分含量,固化程度和任何原因导致的破坏。然而,由于热老化导致的破坏将不会影响耗散因子,除非材料随后暴露在湿分中。当耗散因子的初始值非常重要的,耗散因子随着老化发生的变化通常是及其显著的。

6.一般测量考虑

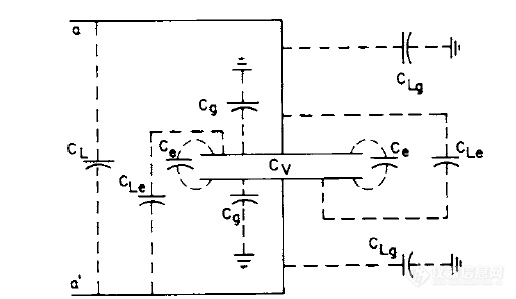

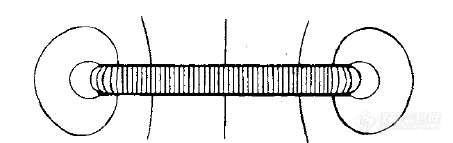

6.1 边缘现象和杂散电容——这些试验方法是以电极之间的样本电容测量,以及相同电极系统的真空电容(或空气电容,适用于多数实际用途)测量或计算为基础。对于无保护的两电极测量,要求采用两个测定值来计算电容率,而当存在不期望的边缘现象和杂散电容时(它们将包含在测量读数中),变得相当复杂。对于测量用所放置样本之间的两个无保护平行板电极场合,边缘现象和杂散电容见图5和图6所述。除了要求的直接电极之间电容Cv之外,在终端a-a'看到的系统包括以下内容:

图5 杂散电容,无保护电极

图6 无保护电极之间的通量线

Ce=边缘现象或边缘电容,

Cg=每个电极外表面的接地电容,

CL=连接导线之间的电容,

CLg=接地导线的电容,

CLc=导线和电极之间的电容。

只有要求的电容Cv是与外部环境无关,所有其它电容都在一定程度上取决于其它目标的接近度。有必要在两个可能的测量条件之间进行区分,以确定不期望电容的影响。当一个测量电极接地时,情况经常是这样的,所述的所有电容与要求的Cv并联,除了接地电极的接地电容及其导线之外。如果Cv放入一个试验箱之内,同时试验箱墙壁具有保护定位,连接到试验箱的导线也受到保护,则接地电容可以不再出现,此时在a-a'处的电容看起来只包括Cv和Ce。对于某一给定电极布置,当电介质为空气时,可以计算得出边缘电容Ce,同时该计算值具有适当的精度。当某一样本放置在电极之间时,边缘电容值可能发生变化,此时要求使用一个边缘电容修正值,该修正值可见表1给出的信息。在许多条件下,已经获得了经验性修正值,这些修正值见表1所示(表1适用于薄电极场合,例如箔片)。在日常工作中,当较佳精度不作要求时,很方便使用无屏蔽的两电极系统,同时进行适当的修正。因为面积(同时因此Cv)以直径平方级增大时,然而周长(同时因此Ce)随着直径线性增大时,由于忽略边缘修正导致的电容率百分比误差随着样本直径增大而减小。然而,为进行准确得测量,有必要使用受保护的电极。

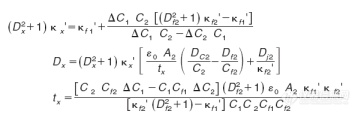

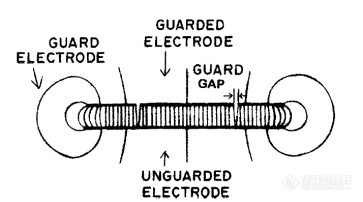

6.2 受保护电极——在受保护电极边缘的边缘现象和杂散电容实际上可通过增加一个按图7和图8所示的保护电极来消除。如果试验样本和保护电极越过受保护电极的延伸距离至少为2倍的样本厚度,同时保护间隙非常小,受保护区域的电场分布将与当真空为电介质时存在的分布相同,同时这两个静电容的比值为电容率。而且,激活电极之间的电场可以进行定义,真空电容也可以计算得出,其精度只受到尺寸已知的精度的限制。由于这个原因,受保护电极(三终端)方法将用于作为仲裁方法,除非另有协定。图8显示了一种完整受保护和屏蔽电极系统的图解。尽管保护通常被接地,所示布置允许接地或测量电极,或者没有电极能容纳被使用的特殊三终端测量系统。如果保护接地,或者连接到测量电路中的一个保护终端上,测量的电容为两个测量电极之间的静电容,无保护电极和导线的接地电容与要求的静电容进行并联连接。为消除该误差源,采用一个屏障连接到保护上来包围无保护电极,如图8所示。除了那些总是不方便或不实际的,且限制频率小于几兆赫兹的保护方法之外,已经设计出使用特殊电池和程序的技术,采用两终端测量,精度相当于受保护测量所获得的精度。此处所述方法包括屏蔽测微计电极(7.3.2)和液体置换方法(7.3.3)。

6.3 样本几何形状——为测定某一材料的电容率和耗散因子,优选薄板样本。圆柱形样本也可以使用,但是通常具有较低的精度。电容率较大不确定度来源是样本尺寸测定,特别是样本厚度测定。因此,厚度应足够大以允许其测量值具有要求的精度。选择的厚度将取决于样本生产的方法和可能的点到点变化。对于1%精度,厚度为1.5mm(0.06in)通常是足够的,尽管对于较大的精度,要求使用一个较厚的样本。当使用箔片或刚性电极时,另一误差源是电极和样本之间的不可以避免的间隙。对于薄样本,电容率误差可大至25%。类似误差在耗散因子中也会产生,尽管当箔片电极涂覆了一种油脂时,两种误差不可能具有相同的大小。为在薄样本上获得较准确的测量值,使用液体置换方法(6.3.3)。该方法降低了或*消除了样本的电极需求。厚度必须进行测定,测量时,在电学测量所用的样本区域上进行系统性地分布测量,厚度测量值均匀性应在±1%的平均厚度之内。如果样本整个区域将被电极覆盖,同时如果已知材料密度,可通过称量法来测定平均厚度。样本直径选择应使得能提供一个具有要求精度的样本电容测量值。采用受到良好保护和遮蔽的装置,将没有困难测量电容为10pF,分辨率为1/1000的样本。如果将要测试一个低电容率的厚样本,则可能将需要直径大于等于100mm,以获得要求的电容精度。在测量较小值的耗散因子时,关键点是电极的串联电阻应不会有助于产生相当大的扩散因子,同时测量网络没有大电容的电阻应与样本进行并联连接。这些观点的靠前点是偏好厚样本;第二点建议大区域的薄样本。测微计电极方法(6.3.2)可用于消除串联电阻的影响。使用一个受保护样本固定架(图8)来将外部电容降至较低。

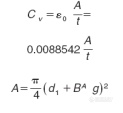

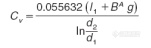

6.4 真空电容计算——可以较准确计算电容所用的实际形状为平坦平行板和同轴圆筒,电容计算用公式见表1所示。这些公式以测量电极之间的均匀电场,同时在边缘没有边缘现象为基础。以此为基础计算的电容也就是熟知的电极之间静电容。

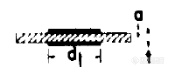

表1 真空电容和边缘修正值的计算(见8.5)

注1:所用符号标识见表2。

电极类型 | 真空内电极之间静电容,pF | 在某一边缘的杂散电场修正值,pF |

带防护环的圆盘形电极: | ||

小于样本的等效电极: | ||

不等效电极: | ||

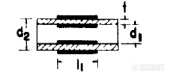

带保护环的圆柱形电极: | ||

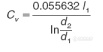

不带保护环的圆柱形电极: |

A 保护间隙的修正值见附录X2。

6.5 边缘,接地和间隙修正——表1给出的边缘电容计算公式是以发表的论文(4)为基础的经验公式(见8.5)。它们采用皮法拉/厘米周长来表示,因此它们与电极形状无关。目前意识到它们在尺寸上是不准确的,但是它们与其它被提议的公式相比,其更加接近真实的边缘电容。接地电容不能通过目前已知的任何公式来进行计算。当必须对包含接地电容的电容进行测量时,建议使用特殊工装来经验测定该电容值。在两终端装置测量的电容和由样本电容率和尺寸计算的电容之间的差值即为接地电容和边缘电容的相加值。边缘电容可采用表1的某一公式来进行计算。只要保持导线和电极的物理布置,接地电容将保持为恒定的,同时经验测定值可用于修正随后的电容测量值。一个受保护电极的有效面积大于其实际面积,两者差值大约为1/2的保护间隙面积(5,6,18)。因此,圆形电极直径,矩形电极每个尺寸或圆柱形电极长度将以该间隙宽度进行递增。当间隙宽度g与样本厚度t的比值相当大时,受保护电极有效尺寸增加值稍微小于间隙宽度。该案例计算详情见附录X2所述。

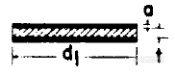

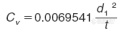

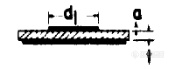

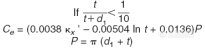

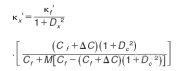

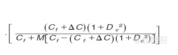

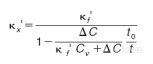

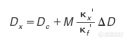

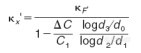

表2 非接触式电极的电容率和耗散因子的计算

电容率 | 耗散因子 | 符号标识 |

空气中的测微计电极(带保护环): | △C=当嵌入样本( 当电容增大时)时的电容变化,C1=样本固定时的电容,△D=当嵌入样本时的耗散因子较大值,Dc=样本固定时的耗散因子,Df=液体耗散因子,to=平行板间距,mm,t=样本平均厚度,mm,M=to/t-1,Cf=只有液体的Kf'Cv电容,δo=真空电容率(0.0088542pF/mm),A=电极面积,mm2(如果两个电极不等效,则该值较小),Kf'=在试验温度时的液体电容率(对于23℃,50%RH的空气,该值=1.00066),Cv=被考虑区域的真空电容(εoA/to,pF),do=内侧电极外径,d1=样本内径,d2=样本外径,d3=外侧电极内径,g=保护间隙,mmd1,2或3=直径,mm(见草图)Cv=真空电容B=1-2δ(见附录X2.1.3)(注释:ALSO排出了B之后的//*//(两处)和附录X2的引用脚注)。Ce=边缘电容ln=自然对数Kx'=样本电容率(表1计算得出的近似值)p=(低电压)电极测量周长,mmI=(低电压)电极测量长度,mm注:在这些公式中,C和D为电池性能值,电池具有电位以能从测量回路(当使用平行置换时)的读数中进行要求的计算。参考注3。注:在两种液体方法的公式中,下表1和2分别是指靠前种和第二种液体。注:两种液体公式的C值为等效的系列值。A2=样本浸入液体中时受保护电极的有效面积=(d Bg)2π/4(保护间隙修正见附录X2)。 | |

平面电极—液体置换: | ||

当样本的耗散因子小于大约0.1时,可使用以下公式: | ||

圆柱形电极(带保护环)——液体置换 | ||

两种液体方法——平面电极(带保护环) | ||